In una valle protetta dalle Prealpi Trevigiane, tra freschi ruscelli e silenzio antico, sorge l’Abbazia di Santa Maria di Follina, luogo capace di combinare spirito, arte e natura in un’esperienza che resta con chi la vive. L’aria viaggia lenta qui, filtrata dalla luce che danza fra le volte, le colonne del chiostro, le campate della basilica, invitando ad ascoltare più che a guardare.

Fu verso il 1150 che i monaci cistercensi individuarono questa valle – un tempo detta Valmareno, poi Valsana, valle acquitrinosa ma generosa d’acqua – come luogo ideale per fondare un monastero dove dedicarsi al silenzio, alla preghiera, al lavoro. È qui che nacque l’Abbazia. Prima c’era già una chiesa, di origini misteriose, ma ben presto si avviò la costruzione del grande complesso che avrebbe sfidato i secoli. Nei cento anni successivi all’insediamento i chiostri vennero costruiti; il chiostro originale, in arenaria morbida, con colonne e capitelli, era terminato nel 1268. Più tardi la facciata prese forma nel XIV secolo; nel Cinquecento arrivò il chiostrino sud, costruito dai monaci camaldolesi in un momento di transizione architettonica e spirituale, quando stili e ordini si intrecciavano.

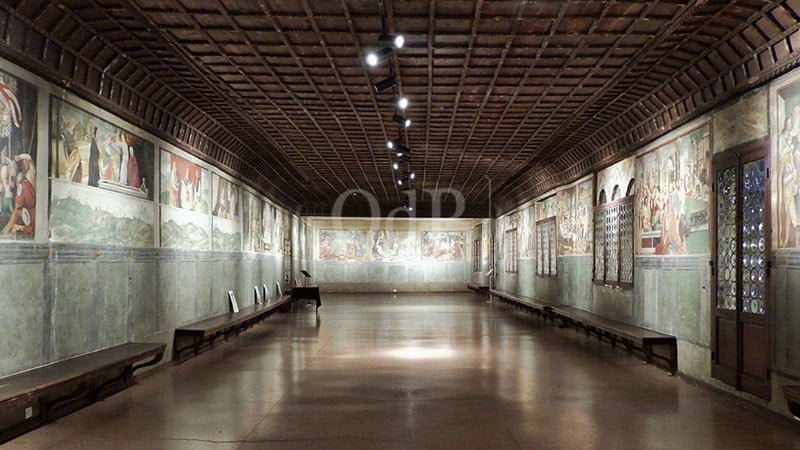

Percorrendo il colonnato claustrale si incontra la pietra vivente: fusti levigati, capitelli decorati con foglie, motivi vegetali che sembrano riaffiorare dal bosco circostante. Un capitello in particolare, al centro della galleria nord, fa parlare di sé: un gallo, una palma, una croce, forse una civetta, figure che intrecciano simboli di alba, lavoro, preghiera, veglia notturna. Sono segni connessi al ritmo del monaco, alle ore stabilite, a un cammino interiore scandito da luce, fatica, meditazione.

All’interno della basilica si avverte la tensione tra la semplicità originaria e il peso delle epoche. Con l’arrivo dei Camaldolesi, l’abbazia sperimentò trasformazioni: altari barocchi, decorazioni in stucco, ricchezza d’ornamento. Poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, restauri che hanno cercato di restituire sobrietà, pulizia formale, quell’equilibrio che pareva essersi perso. Restano affreschi del Trecento sopra l’arco del presbiterio: angeli, personaggi del Nuovo Testamento che guardano il fedele in cammino. Su una parete della navata sinistra si affaccia San Tommaso d’Aquino intento ad ascoltare una voce più grande, mentre sulla destra una Sacra Conversazione del 1527, opera di Francesco da Milano, introduce un dialogo fra il sacro e la vita. Un crocifisso ligneo monumentale, con realismo intenso, accresce la drammaticità dell’esperienza spirituale; e non manca il contemporaneo: un trittico del Sacro Cuore, un’ancona dorata custodisce la venerata statua della Madonna di Follina, Madre, Bambino e quell’oggetto triangolare che sorreggono insieme, simbolo enigmatico vissuto dai pellegrini come punto di contatto col divino.

Camminare tra il chiostro e la foresteria è come attraversare secoli. La Foresteria, con i suoi spazi che accolgono ancora oggi visitatori e pellegrini, permette di respirare l’accoglienza medievale in chiave moderna: ospitalità non solo fisica ma spirituale. Le stanze, il silenzio degli spazi comuni, il chiostro che affaccia su cloache verdi, tutto invita a fermarsi, chiedersi, guardare dentro.

Visitare Follina significa concedersi una pausa dal ritmo urbano: meglio al mattino presto, quando il sole dorato intravede le guglie, o al tramonto, quando le ombre lunose allungano le arcate. Meglio nei giorni quieti, quando il cinguettio è raro e la valle restituisce solo i suoi suoni antichi. Io suggerirei di combinare la visita alla foresteria con un cammino leggero fra i boschi vicino, stringendo con la natura un patto di presenza e ascolto.

(Autore: Redazione di Qdpnews.it)

(Foto e video: archivio qdpnews.it )

(Articolo, video e foto di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata