Un documento del 1799, recentemente rinvenuto nell’archivio parrocchiale, offre nuove prospettive sulla dimensione civile e spirituale di Antonio Canova. Si tratta del primo testamento finora noto del celebre scultore veneto, un testo inedito di grande valore che contribuisce ad approfondire la comprensione del suo lato umano oltre che artistico. L’annuncio ufficiale, avvenuto nella Sala Consiliare alla presenza delle autorità civili e religiose, è stato accolto con profonda emozione dalla comunità.

Il ritrovamento è avvenuto alcuni mesi fa all’interno di una cartella finora inesplorata, nell’ambito di un progetto di valorizzazione portato avanti in collaborazione con la Diocesi di Treviso.

Decisivo il ruolo del ricercatore Marcello Cavarzan cui si deve l’identificazione del testo. Alla pubblicazione del testamento stanno collaborando anche gli studiosi Giancarlo Cunial e Alberto Susin.

Si tratta di un abbozzo notarile redatto da Canova a 42 anni, in un momento cruciale della sua vita: poco prima del rientro a Roma dopo la tempesta rivoluzionaria che l’aveva costretto a rifugiarsi in Veneto.

Ad aprire la presentazione è stata Maura Baron, assessore alla cultura del Comune di Possagno, che ha espresso con parole sentite l’emozione del momento: «Mi sento onorata, come assessore, di essere qui davanti alle rappresentanze del Comune, della Parrocchia, della Fondazione Canova e della Fondazione Opera Dotazione del Tempio Canoviano per annunciare questa importante scoperta».

«Oggi è un momento particolare – ha dichiarato il sindaco Valerio Favero – sono abituato a parlare di Canova attraverso la scultura, ma questo documento ci racconta il Canova persona, l’uomo generoso e visionario. Canova ha continuato a dare a Possagno anche dopo la morte, e questo testamento ce lo conferma».

Il testo, che anticipa di tre anni il testamento noto del 1802, contiene disposizioni che delineano con sorprendente lucidità l’intenzione dell’artista di destinare il proprio patrimonio a fini culturali e sociali. Canova vi afferma la volontà di creare una biblioteca artistica e una raccolta di gessi nella sua casa natale per l’esercizio del disegno, un’embrionale Gypsotheca. Stabilisce inoltre il lascito della maggior parte dei suoi beni alla comunità per garantire il funzionamento della scuola e la figura di un custode, e l’istituzione annuale di tre doti per giovani donne del paese in occasione della festa di san Teonisto.

Massimo Zanetti, presidente della Fondazione Canova, ha sottolineato con stupore: «Ho letto i punti essenziali che emergono dal testamento e sono rimasto colpito: Canova aveva previsto delle doti per ragazze di Possagno. Un gesto che conferma quanto fosse legato alla sua terra».

Dal canto suo, don Giuseppe Francescon ha proposto una riflessione profonda sul senso del dono: «Canova era un uomo di fede, e prima che artista fu un cittadino cristiano che ha scelto di mettere i propri talenti al servizio degli altri. Pensava ai meno fortunati, ai giovani, alla scuola, alla comunità. Un esempio di relazioni fiduciarie di cui oggi abbiamo ancora bisogno».

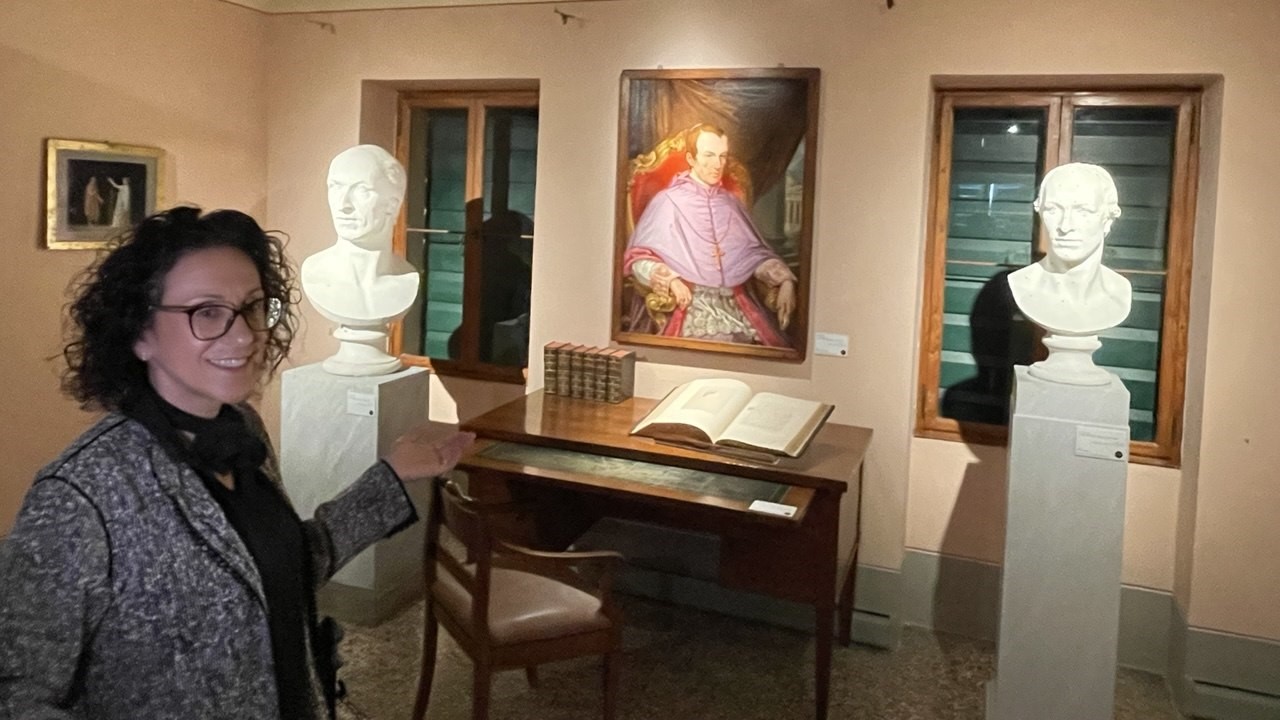

Ad approfondire la portata culturale e testamentaria del documento è intervenuta la direttrice del Museo Gypsotheca Canova, Moira Mascotto, che ha subito chiarito il valore di questo ritrovamento rispetto al corpus testamentario dello Scultore: «Questo testamento è il primo, fino ad oggi conoscevamo quello del 1802 come il più antico. Ne esistono in tutto sei, redatti tra il 1799 e il 1822, ed è interessante vedere come ci sia coerenza tra le disposizioni, pur in contesti diversi e in momenti diversi della sua vita».

La direttrice ha posto l’accento in particolare su un elemento spesso trascurato: il rapporto di Canova con la propria morte e con la sua memoria postuma. «Il testamento più noto è quello del 1822, fatto il giorno prima di morire. Lì lascia al fratello Sartori l’impegno di completare il Tempio con tutti i fondi necessari. Non vuole che vengano risparmiate risorse, perché è cosciente che quella sarà la sua ultima volontà. Ma già nel 1799 vediamo l’idea chiara di restituire qualcosa alla comunità». Il documento si inserisce quindi in una visione ampia e coerente: «Canova ha sempre pensato a lungo termine. Aveva una straordinaria capacità di progettare la sua memoria. Questo testamento non è solo un atto privato, ma un gesto pubblico di generosità e di visione culturale».

A confermare la coerenza di questo pensiero è il professor Giancarlo Cunial, grande conoscitore dell’opera canoviana: «Canova aveva appena sistemato la torretta della sua casa, e lì voleva ospitare gli studenti per disegnare i gessi. Una visione pedagogica ante litteram. Ma la cosa più sorprendente è la generosità radicale: dopo aver provveduto alla madre e al fratello, destina tutto alla comunità. Una concezione altissima di bene pubblico».

Cunial ha anche ricordato la figura di Giovanni Battista Sartori, fratellastro di Canova, che grazie a queste eredità realizzò il Tempio, istituì la Fondazione e fondò il collegio Cavanis: «Un’eredità che ancora oggi forma centinaia di giovani e anima la vita culturale del territorio».

Marcello Cavarzan, scopritore del documento, ha raccontato le circostanze della scoperta con emozione palpabile: «Era nascosto tra le carte dell’archivio parrocchiale, in una cartella mai aperta. Questo testamento, stilato nell’agosto del 1799, mostra una visione contabile, politica e civile straordinaria. È anche frutto della fiducia tra Canova e il conte Tiberio Roberti, suo notaio e amico, che lo aiutò a investire saggiamente i frutti della sua arte».

Cavarzan ha anche ricordato il lungo lavoro d’archiviazione e di recupero della memoria canoviana svolto con la Consulta Canoviana e le istituzioni locali: «Questo testamento non è solo un documento storico, ma una traccia della visione universale di Canova: una bellezza che diventa bene comune, una ricchezza che si trasforma in opportunità per tutti».

Concludendo il suo intervento, ha offerto un’immagine evocativa, in chiave biblica, per spiegare la continuità tra il sogno canoviano e la sua realizzazione storica: «Sapete cosa ci insegna la Bibbia? Che Davide, consacrato da Dio, ebbe l’idea del Tempio e cantava nei salmi “lo zelo della tua casa mi divora”. Ma a costruirlo fu suo figlio, Salomone. Così fu per Canova e Sartori: Canova è Davide, monsignor Sartori è Salomone».

Alberto Susin, operatore museale, ha voluto evidenziare un tratto fondamentale della sua personalità: «Mi piace che gli amministratori abbiano parlato della generosità di Canova, perché è un carattere importantissimo della sua persona, e credo debba emergere sempre di più, al di là della sua grandezza artistica». Contestualizzando storicamente il testamento, Susin ha spiegato che la sua redazione avviene in un momento di grandi sconvolgimenti politici, tra la fine della Serenissima e l’occupazione napoleonica dello Stato Pontificio. In quel contesto, Canova rimane fedele ai suoi principi: «Quando gli fu chiesto di giurare odio ai sovrani, lui rispose con una frase celebre: “Mi no odio nissun”. Canova era una persona mite, che non odiava nessuno. Amava l’arte, che per lui era un sacramento». Un’arte vissuta come missione, come testimoniano anche le sue scelte di libertà e integrità, rifiutando le promesse sia di Napoleone sia dell’imperatore d’Austria.

Anche Claudio Sartor, in rappresentanza della Provincia di Treviso, ha voluto sottolineare il valore morale del documento: «Questo testamento ci parla di continuità, non solo storica, ma anche civica e comunitaria. È la parte vissuta del nostro legame con Canova. Noi amministratori abbiamo l’obbligo di far continuare questo lascito morale». In un passaggio particolarmente toccante, Sartor ha evocato la “terra dei padri”, riconoscendo in Canova non solo l’artista, ma un esempio quotidiano di radicamento, generosità e integrità, valori ancora oggi vivi tra i possagnesi.

La scoperta del primo testamento di Antonio Canova è un ritorno alla radice, un’occasione per rileggere l’artista come uomo intero, profondamente legato alla sua comunità, capace di visione universale ma sempre fedele alle sue origini. Se il Tempio ne incarna l’ideale estetico e spirituale, questo testamento restituisce la voce più intima e umana di Canova. Una voce che oggi, dopo più di due secoli, continua a parlare.

(Autore: Francesco Bruni)

(Foto: Francesco Bruni)

(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata