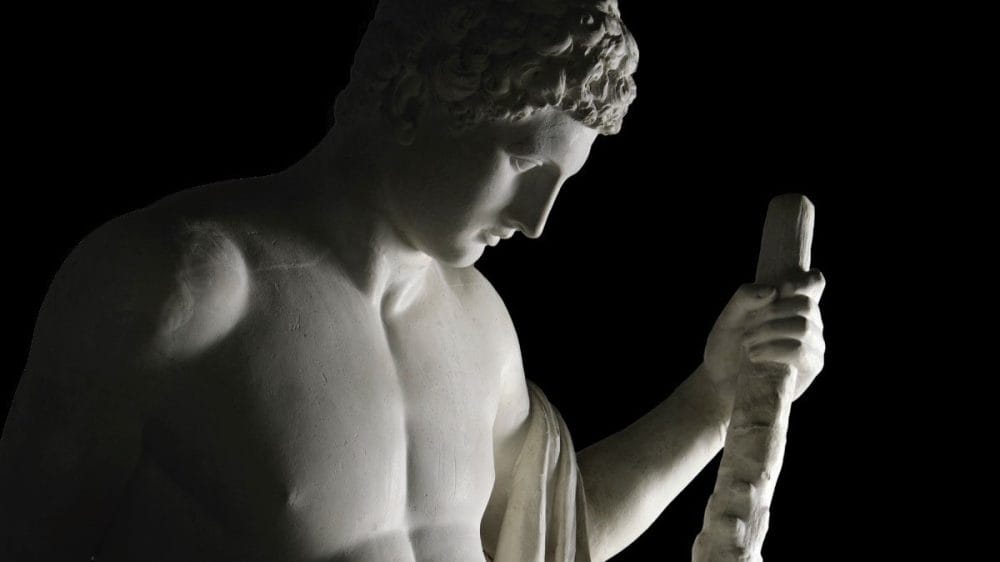

Il “Teseo sul Minotauro” sarà il fulcro di una mostra-dossier, in programma dal 23 marzo al 21 giugno prossimi, al Museo Gypsoteca “Antonio Canova” di Possagno, dal titolo “Canova e la nascita della scultura moderna”. Domani i dettagli della mostra saranno anticipati alla stampa: nell’attesa, gioverà ripercorrere la storia e i personaggi a cui la Gypsoteca dedicherà l’esposizione.

I labirinti, per antonomasia, appartengono a un immaginario affascinante, carico di mistero e ricco di simbologie da decifrare: prove di ingegno in cui la rappresentazione mentale della meta appare spesso più lineare del percorso necessario a raggiungerla. In Veneto, questa antica suggestione trova una manifestazione concreta nella bellezza e nell’eleganza dei dedali delle celebri ville del XVII e XVIII secolo, oggi come ieri luoghi di divertimento, romanticismo e contemplazione.

I nostri occhi, assuefatti a tanta bellezza, tendono ad assegnare loro un carattere atemporale; eppure, quelle siepi di bosso, con i loro intricati disegni geometrici, affondano le radici nel mito fondante di una civiltà—quella cretese—e del suo mostro più celebre: il Minotauro, imprigionato nel cuore del Labirinto di Cnosso.

Chi era il Minotauro? E perché questa antica leggenda ha assunto un valore archetipico, ispirando la letteratura e le arti figurative nel corso dei secoli?

Per comprenderlo, dobbiamo fare un passo indietro e addentrarci nella complessa vicenda legata alla sua nascita. Il Minotauro, letteralmente “toro di Minosse”, è paradossalmente il figlio di un tradimento ai danni dello stesso re cretese che gli dà il nome. Minosse, infatti, ricevette in dono da Poseidone un toro bianco di straordinaria bellezza, destinato a essere sacrificato in onore del dio del mare. Tuttavia, colpito dalla magnificenza dell’animale, il re decise di sottrarlo al suo destino sacrificale sostituendolo furbescamente con un esemplare di minor pregio.

La collera divina per la sostituzione inattesa non tardò ad arrivare: per punire l’iniziativa egoistica del sovrano, Poseidone accese in Pasifae, figlia del Sole, moglie di Minosse e regina di Creta, una passione folle per il bianco animale tanto da far nascere in lei il desiderio irrefrenabile di unirsi carnalmente alla bestia.

Incapricciata del bovino, la regina fu aiutata dal mitico scultore e architetto Dedalo ad assecondare la sua innaturale inclinazione, e si unì all’animale nascondendosi dentro una statua di vacca realizzata dall’artista con straordinario realismo.

Dall’insolito connubio nacque quindi il Minotauro, essere mostruoso dal capo bovino e dalla parte inferiore umana; Minosse per occultare la vergogna del tradimento subito, incaricò l’abile Dedalo di costruire un labirinto, dove avrebbe rinchiuso per sempre la bestia.

Ben presto, da imbarazzante frutto di uno sfortunato evento extraconiugale il mostro taurino divenne machiavellicamente uno strumento di tortura, utilizzato da Minosse per infierire sui suoi nemici. Avendo gli Ateniesi ucciso suo fratello Androgeo, Minosse entrò in guerra con Atene e, conquistatala, impose agli Ateniesi un tributo annuo di sette giovani e sette fanciulle da dare in pasto al Minotauro.

Teseo, massimo eroe del mito attico, discendente di Egeo (re di Atene) e figlio spirituale di Posidone, venne sorteggiato tra coloro che dovevano essere sacrificati.

Secondo una leggenda, lo stesso Minosse si recò di persona ad Atene a prelevare le vittime; secondo altre versioni, Teseo partì invece con la propria nave, ben deciso a compiere la sua più gloriosa impresa ponendo per sempre fine al terrificante tributo.

Durante il tragitto, secondo il racconto che collocava Teseo e le vittime sulla nave di Minosse, il re cretese rifiutò di credere che Teseo fosse figlio di Poseidone e lo sfidò a dimostrargli il contrario invitandolo a gettarsi in fondo al mare per raccogliere un anello d’oro che egli vi gettò. L’episodio, più volte ricordato, costituisce una favola all’interno della leggenda più ampia delle avventure di Teseo: egli si gettò eroicamente tra i flutti, raggiunse le profondità marine dove vide le creature meravigliose che le popolavano, e infine, con grande spavento di Minosse, riemerse dalle onde presso la nave, perfettamente asciutto, con l’anello d’oro in mano.

Al suo arrivo a Creta, Teseo fu accolto dalla figlia di Minosse, Arianna, che si innamorò di lui e fu l’artefice non secondaria della sua vittoria sul Minotauro: lo fornì infatti della spada avvelenata con cui trafiggerà la bestia e del celebre gomitolo di filo, srotolando il quale l’eroe ateniese poté facilmente ritrovare la via per uscire dall’ intricatissimo palazzo-prigione dove il mostro era rinchiuso.

Raggiunto lo scopo, Teseo, vincitore del Minotauro, ripartì alla volta di Atene, sulla sua nave, recando con sé Arianna; ma secondo la versione più diffusa del mito, sostando a Nasso, vi abbandonò la giovane cretese, nonostante in un momento di euforia e gratitudine precedente le avesse promesso amore eterno. Nei secoli, questo comportamento tutt’altro che cavalleresco diede origine all’espressione “piantare in Nasso”, che con il tempo si trasformò nell’attuale “piantare in asso”.

Anche Dante menzionerà il Minotauro, più precisamente nel Canto XII dell’Inferno, collocandolo tra i violenti nel primo girone del Settimo Cerchio, nel gruppo di coloro che si sono macchiati di violenza contro il prossimo. Il Minotauro viene descritto dal Sommo Poeta come una creatura furiosa e bestiale, emblema della violenza cieca e irrazionale.

Quando Dante e Virgilio scendono lungo la scoscesa rovina che porta al fiume Flegetonte, incontrano il Minotauro, che reagisce con furia al loro arrivo:

*“E ‘l savio mio inver’ lui gridò: «Forse

tu credi che qui sia il duca d’Atene,

che su nel mondo la morte ti porse?

Pàrtiti, bestia, ché questi non viene

ammaestrato da tua sorella,

ma vassi per veder le vostre pene».”

(Inferno, XII, 16-21)

Virgilio, per placarlo, lo deride evocando Teseo, il suo esecutore, e sottolinea che Dante non è un suo avversario, ma solo un viandante che osserva le pene infernali. Il Minotauro, preda della rabbia, inizia a contorcersi e a mordersi da solo, permettendo così ai due poeti di proseguire il cammino.

In tempi più recenti, il mostro taurino è stato oggetto di due reinterpretazioni originali: quella di J. Supervielle ne Il Minotauro e quella di J.L. Borges ne L’Aleph. Un’eco del mito affiora anche in Chi non ha il suo Minotauro? di M. Yourcenar e ne Il Minotauro di F. Dürrenmatt.

Sebbene il Minotauro sia strettamente legato all’ambiente cretese, la sua rappresentazione nell’arte minoica è sorprendentemente rara. Al contrario, il mito ha influenzato in modo significativo l’arte greco-romana, soprattutto nelle scene di lotta tra Teseo e il Minotauro. Queste sono documentate su un pínax corinzio, sulla ceramica attica a figure nere, sulla ceramica calcidese e in rilievi, come le metope del Tesoro degli Ateniesi a Delfi e quelle del tempio sul Colonos Agoraios di Atene. Il tema compare anche in mosaici e pitture parietali di Pompei ed Ercolano, dove nella Casa del Menandro si trova una singolare caricatura del duello tra Teseo e il Minotauro. Inoltre, il mostro cretese fu adottato come simbolo militare dai soldati romani dell’età repubblicana, che lo raffiguravano sulle proprie insegne (Plinio, Naturalis Historia 10.16).

(Autore: Francesco Bruni)

(Foto: CLP Relazioni Pubbliche)

(Articolo di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata