Sta finendo l’estate e proviamo a capire cosa sta succedendo ai nostri mari. Mentre torniamo dalle vacanze, molti di noi hanno forse incontrato quegli ospiti gelatinosi che sembrano popolare sempre più spesso le nostre acque: le meduse. Ma dietro questi incontri apparentemente casuali si nasconde una delle storie scientifiche più affascinanti e complesse del nostro tempo.

Le meduse, in particolare quelle della classe Scyphozoa, rappresentano uno dei grandi enigmi della biologia marina contemporanea. Dopo più di trent’anni di ricerca intensiva, monitoraggio sistematico e modellizzazione matematica, gli scienziati devono ammettere che nonostante tutti gli sforzi non siamo ancora in grado di prevedere quando e dove si verificheranno le grandi proliferazioni di meduse.

Questa imprevedibilità non è dovuta a mancanza di impegno scientifico. Al contrario, la comunità internazionale ha investito enormi risorse nello studio di questi organismi, spinta anche dalle conseguenze economiche delle loro apparizioni massive. In Corea del Sud, una singola stagione di meduse può causare perdite superiori ai 200 milioni di dollari nella pesca. Nel Regno Unito, le spiagge invase da meduse possono perdere oltre 12.000 dollari al giorno per ogni 10 chilometri quadrati di area turistica. In Spagna, i visitatori sono disposti a pagare un sovrapprezzo di oltre 3 euro per garantirsi una giornata di mare senza il rischio di incontrare questi animali.

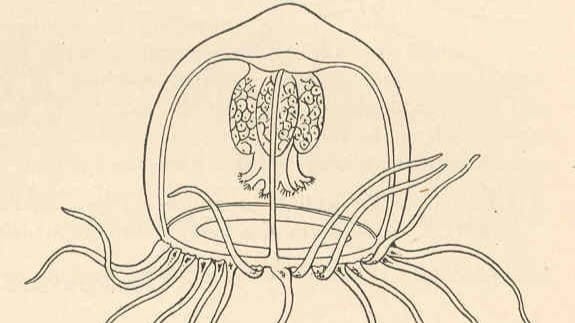

La complessità del problema risiede nel ciclo vitale straordinariamente elaborato delle meduse. Quello che vediamo in acqua, la medusa propriamente detta, è solo una fase della loro esistenza. Questi organismi alternano tra una vita bentonica, trascorsa sul fondale marino sotto forma di piccoli polipi, e una vita pelagica come meduse libere. Durante questo ciclo, una singola medusa può portare migliaia, talvolta milioni di larve chiamate planule. Queste si depositano sul fondale, si trasformano in polipi che possono riprodursi asessualmente per anni, moltiplicando la popolazione anche di cinque volte in un mese. Quando le condizioni sono favorevoli, i polipi si trasformano in piccole meduse chiamate efire, che crescono fino a diventare gli adulti che incontriamo in superficie.

Matematicamente, il potenziale riproduttivo è impressionante: nelle condizioni ottimali, una singola medusa potrebbe teoricamente generare fino a 150 milioni di individui in un anno. Tuttavia, la realtà è ben diversa dalla teoria. Le cronache dei ricercatori parlano di anni di assenza inspiegabile di meduse, di popolazioni che collassano improvvisamente dopo decenni di crescita, di fioriture che appaiono e scompaiono senza seguire alcun pattern prevedibile.

La ricerca ha identificato numerosi fattori che influenzano questo ciclo vitale complesso. La temperatura gioca un ruolo cruciale, controllando la riproduzione asessuale dei polipi e fungendo da segnale per la trasformazione in meduse. Tuttavia, quando si analizzano serie temporali lunghe, l’effetto della temperatura si confonde con altri fattori, rendendo impossibile fare previsioni accurate basate solo su questo parametro.

Il cambiamento climatico, l’eutrofizzazione, la pesca eccessiva, la costruzione costiera e l’introduzione di specie aliene sono stati tutti proposti come fattori che favoriscono le proliferazioni di meduse. Secondo una teoria ampiamente accettata, il degrado degli oceani starebbe portando a un ritorno verso ecosistemi dominati da organismi a vita breve come le meduse, simili a quelli che esistevano nel Cambriano. Tuttavia, le prove empiriche a sostegno di questa teoria rimangono limitate e controverse.

Ciò che rende il puzzle ancora più complesso è la rete di interazioni biologiche che coinvolge ogni stadio del ciclo vitale. Le larve devono competere per lo spazio su substrati già occupati da altri organismi e sfuggire a una varietà di predatori. I polipi affrontano competizione interspecifica, predazione da parte di crostacei e molluschi, e stress fisiologico legato alle condizioni ambientali. Le piccole meduse devono sopravvivere a tassi di mortalità che possono superare il 90%, spesso a causa di predazione o condizioni inadeguate per la crescita.

Ma forse l’aspetto più sorprendente emerso dalla ricerca recente è il numero di organismi che si nutrono di meduse. Contrariamente alla credenza popolare che le vedeva come un “vicolo cieco” della catena alimentare, le meduse sono predate da una straordinaria varietà di animali: anemoni di mare, stelle marine, ricci, pesci, uccelli marini, pinguini, tartarughe marine e persino altre meduse. Questa scoperta ha rivoluzionato la nostra comprensione del loro ruolo ecologico.

La pesca delle meduse, praticata in oltre 20 Paesi con sbarchi annuali che superano i 750 milioni di chilogrammi, aggiunge un ulteriore livello di complessità. Alcuni stocks sono già collassati a causa della pesca eccessiva, mentre in altri casi la rimozione delle meduse sembra aver contribuito paradossalmente al declino delle popolazioni.

L’esempio più emblematico di questa imprevedibilità si trova nel Mar Menor, in Spagna. In questo ecosistema, le popolazioni di meduse hanno beneficiato per due decenni di tutti i fattori che secondo la teoria dovrebbero favorire le loro proliferazioni: eutrofizzazione, riscaldamento globale, modificazione dell’habitat e pesca. Eppure, inaspettatamente, le popolazioni sono collassate, dimostrando che la nostra comprensione di questi sistemi è ancora largamente incompleta.

Mentre l’estate volge al termine e le meduse si preparano per un altro ciclo vitale ancora sconosciuto, la scienza continua la sua sfida per decifrare i segreti di questi antichi abitanti dei mari. Ogni anno porta nuove scoperte sulla loro biologia, nuovi dati sui fattori che ne influenzano la distribuzione, ma anche nuove domande sulla complessità dei sistemi marini.

Forse la lezione più importante che le meduse ci stanno insegnando è come funziona la scienza. In un’epoca in cui la tecnologia ci permette di prevedere il tempo meteorologico con settimane di anticipo e di monitorare gli oceani in tempo reale, questi organismi apparentemente semplici ci ricordano che la natura conserva ancora molti dei suoi segreti. La loro imprevedibilità non è un fallimento della scienza, ma piuttosto un invito a continuare a esplorare, osservare e imparare dalle meraviglie del mondo marino.

Quando torneremo in spiaggia la prossima estate, guarderemo le meduse con occhi diversi, sapendo che dietro la loro apparente semplicità si nasconde uno dei sistemi biologici più complessi e affascinanti del pianeta.

(Autore: Redazione Qdpnews.it)

(Foto: Wikipedia)

(Articolo di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata