Aspetti e vicende dell’industria laniera a Follina nei secoli XVII – XVIII è il titolo della tesi di laurea di Maria Elisa Luciani, pubblicata dal circolo culturale cisonese Al Mazarol in un “quaderno” curato da Danilo Gasparini.

L’autrice del saggio individua nella ricchezza di corsi d’acqua, nell’ampia disponibilità di manodopera e nelle innovative strategie imprenditoriali e mercantili le principali ragioni a monte di una straordinaria vicenda economica e umana, ambientata nel nostro territorio e durata circa tre secoli.

A partire dal Seicento Follina, Pieve di Soligo, Miane e Ceneda, videro crescere sensibilmente il numero di addetti alla lavorazione di tessuti destinati al mercato locale e straniero, a una clientela talvolta elitaria in altri casi più modesta.

Seta, lino, lana, stoppa e canapa servivano a confezionare abiti, tovaglie, coperte, mantelli, fazzoletti e altri articoli, fra i quali la biancheria intima, quella a più stretto contatto con il corpo.

Se le donne greche e romane proteggevano le loro pudende con una semplice fascia di lino, sotto la toga o il chitone maschili non c’erano indumenti: facevano eccezione atleti e ballerini romani che celavano gli attributi sotto una specie di perizoma legato in vita e detto subligaculum.

Le tribù barbare, calate in massa dalle terre germaniche, disconoscevano le mutande e soltanto fra i Longobardi pare fosse in voga un antenato degli attuali boxer noto come femoralia. Lo storico Paolo Diacono narra che nel secolo VIII, il duca di Trento e Brescia, si dichiarò disposto a ricevere un diplomatico giunto da Pavia soltanto se questi avesse indossato le mutande pulite(si munda femoralia habet).

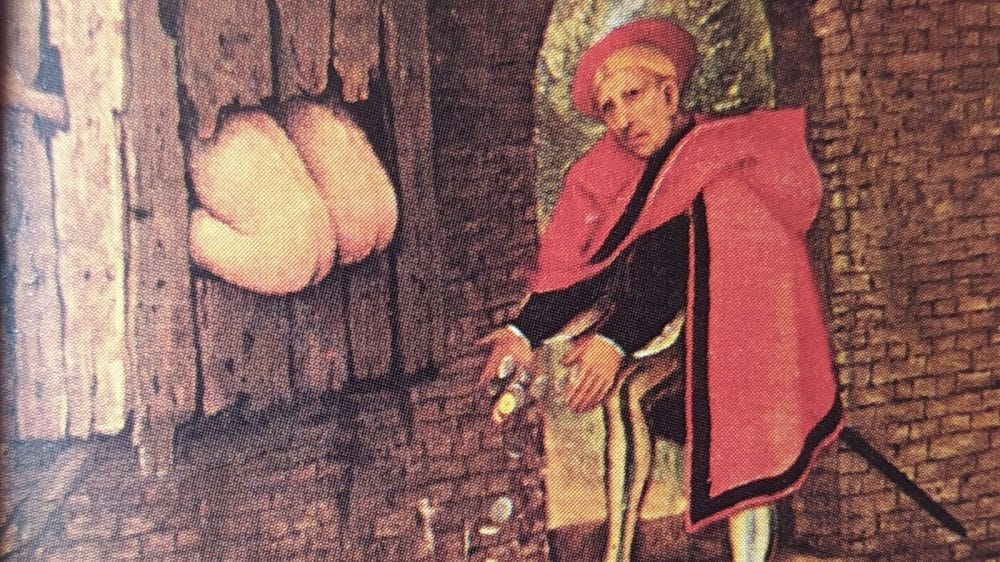

Per le prime vere mutande femminili si dovrà aspettare il Rinascimento, epoca in cui Isabella d’Este e Caterina de’ Medici introdussero l’uso di certi mutandoni lunghi sino al ginocchio ribattezzati braghesse o “briglie da culo”, divenute ben presto appannaggio delle prostitute. La mutanda, caduta nel dimenticatoio per tre secoli, ritornò in auge solo nell’Ottocento, in Inghilterra, quale segno distintivo dell’aristocrazia, innamorata di questi maliziosi capi di corredo detti “tubi della decenza”, generalmente candidi, confezionati con stoffe finissime, ornati di trine, e sempre più corti.

Prima dell’avvento delle varie tipologie di mutanda, il cui vero exploit avvenne tra fine Ottocento e primi del Novecento, gli uomini e soprattutto le donne si dovettero accontentare di camicie “lunghe insino al ginocchio” indossate rigorosamente a pelle. Giovanni Boccaccio, nel Trecento, per tratteggiare la sguaiataggine di una donna, scrisse che a causa della sua grande allegrezza “non le toccava il culo la camicia”.

Culo e camicia, neanche a farlo apposta, sono i due protagonisti di una colorita espressione che allude all’estrema familiarità fra due individui. Se anticamente la stoffa della camicia e la pelle del deretano sprovvisto di mutande erano a diretto contatto, così due persone, fra le quali vi è estrema familiarità, molta confidenza e altrettanto affiatamento sono “culo e camicia”. Una frase talmente efficace da essere rintracciabile anche Oltralpe dove si usa cul e chemise oppure deux culs dans une chemise (due culi in una camicia).

Titolo di un film a episodi diretto da Pasquale Festa Campanile nel 1981, culo e camicia è una locuzione divenuta talmente popolare dall’essere utilizzata senza troppe remore anche in pubblico per stigmatizzare, magari con una nota polemica, la palese intimità fra due soggetti.

Una confidenza che, tuttavia, non deve essere a senso unico, bensì condivisa. Friedrich Wilhelm Nietzsche, filosofo tedesco vissuto nel XX secolo, con molto acume osservò che: “La familiarità del superiore amareggia perché non può essere ricambiata”.

Una posizione altrettanto critica nei confronti della tentazione di divenire “culo e camicia” con chi ci sta difronte proviene dall’intellettuale ceco Milan Kundera che ammonisce: “La persona che perde la propria intimità perde tutto”. Dunque, amici sì, ma senza esagerare perché … troppa confidenza toglie la riverenza!

(Autore: Marcello Marzani)

(Foto: Marcello Marzani)

(Articolo di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata