Èsser come il porzhèl de Sant’Antoni (essere come il maiale di Sant’Antonio), nel dialetto trevigiano significa vagabondare privi di una dimora stabile. Un tempo, nelle comunità rurali venete, era consuetudine allevare un porcello da destinare ai più poveri: l’animale trascorreva la sua breve vita vagando libero negli spazi comuni, nutrito da tutte le famiglie, simbolo tangibile di una generosità antica.

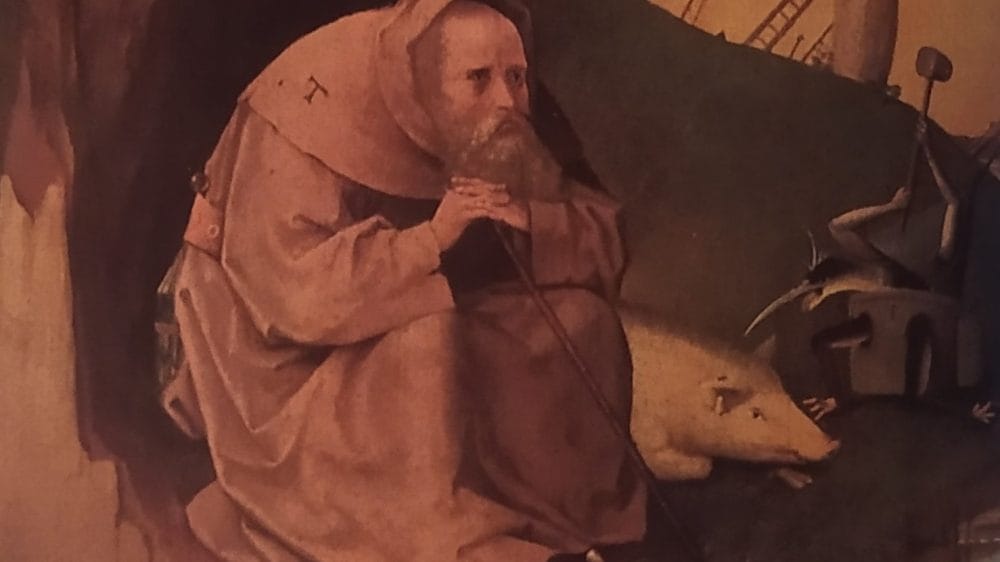

Il proverbiale legame fra Sant’Antonio e il maiale risale addirittura al III secolo, epoca in cui Antonio abbandonò la vita mondana per ritirarsi in meditazione nel deserto. Incrollabile difronte alle tentazioni del demonio che gli apparve anche con le sembianze di un porco, l’eremita riuscì ad ammansire il suino e fu proclamato protettore di tutti gli animali domestici. Come se non bastasse, nel medioevo, i monaci Antoniani divennero famosi per gli unguenti a base di grasso suino destinati agli ammalati di Herpes Zoster, il “fuoco di Sant’Antonio”; i loro maiali, riconoscibili per il campanello, erano gli unici a poter circolare liberamente fra le case.

Antonio abate, tuttavia, non è l’unico santo a chiamarsi così: attorno a lui si stringe una folta schiera di venerabili omonimi. L’agiografia, branca della storia ecclesiastica che si occupa della vita di santi, martiri e beati, ne annovera oltre centoventi, vissuti nell’antichità o in tempi più recenti, provenienti da paesi fra cui l’Italia, la Spagna, la Francia, l’Albania, la Corea del Sud o la Bulgaria. Una miriade di personalità, citate in martirologi, legendae, passiones, alle quali si aggiungono altrettanti Antonino, Anton e Antonia. Fra di essi, autentico pilastro della cristianità, emerge il francescano di origine portoghese, nato a Lisbona nel 1195 e morto nel capoluogo patavino nel 1231: Antonio di Padova.

Considerato il “santo dei miracoli”, invocato per risolvere le situazioni più intricate e addirittura per ritrovare gli oggetti smarriti, Sant’Antonio di Padova è anche protagonista di una curiosa leggenda. Si racconta che un mercante dalle gambe piuttosto corte, incapace di rimontare in sella, si sia rivolto al Santo per ottenere un aiuto: spiccato un poderoso balzo egli superò il cavallo (o il somaro) e finì dal lato opposto a gambe all’aria. Sorpreso (e forse un po’ imbarazzato) dall’efficacia della supplica, l’uomo esclamò: “Troppa grazia Sant’Antonio!”. Una frase che, da allora, descrive una situazione nella quale il beneficio ottenuto eccede talmente le aspettative da recare imbarazzo o addirittura fastidio. È il caso di colui che, alle prese con un tubo ostruito, tutto a un tratto viene investito da un potente getto d’acqua che lo infradicia.

A Firenze, città campione del campanilismo, qualcuno sostiene che la colorita esclamazione debba ricondursi non al francescano portoghese, bensì al vescovo Antonio Pierozzi, vissuto sulle sponde dell’Arno fra il Trecento e il Quattrocento, proclamato santo nel 1523. A supplicare “Antonino dei consigli”, soprannome che gli fu affibbiato per la gracilità e la saggezza, fu una coppia che non riusciva ad avere figli. Il risultato dell’invocazione furono ben sei pargoli, nati uno dopo l’altro; circostanza che spinse i genitori increduli a rivolgersi al vescovo con la fatidica frase: “troppa grazia Sant’Antonio!”.

L’essere umano, alla perenne ricerca di qualcosa in più o di diverso, sovente si mostra scontento e irriconoscente nei confronti di chi gli ha teso una mano. A tale proposito Seneca sostenne: “È ingrato chi nega il beneficio ricevuto, chi lo dissimula, chi non lo restituisce; ma soprattutto chi lo dimentica”.

Di eguale tenore è anche un detto popolare che ben si attaglia al capitombolo del mercante: “A far del bene agli asini si ricevon solo dei calci”.

(Autore: Marcello Marzani)

(Foto: Qdpnews.it)

(Articolo di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata