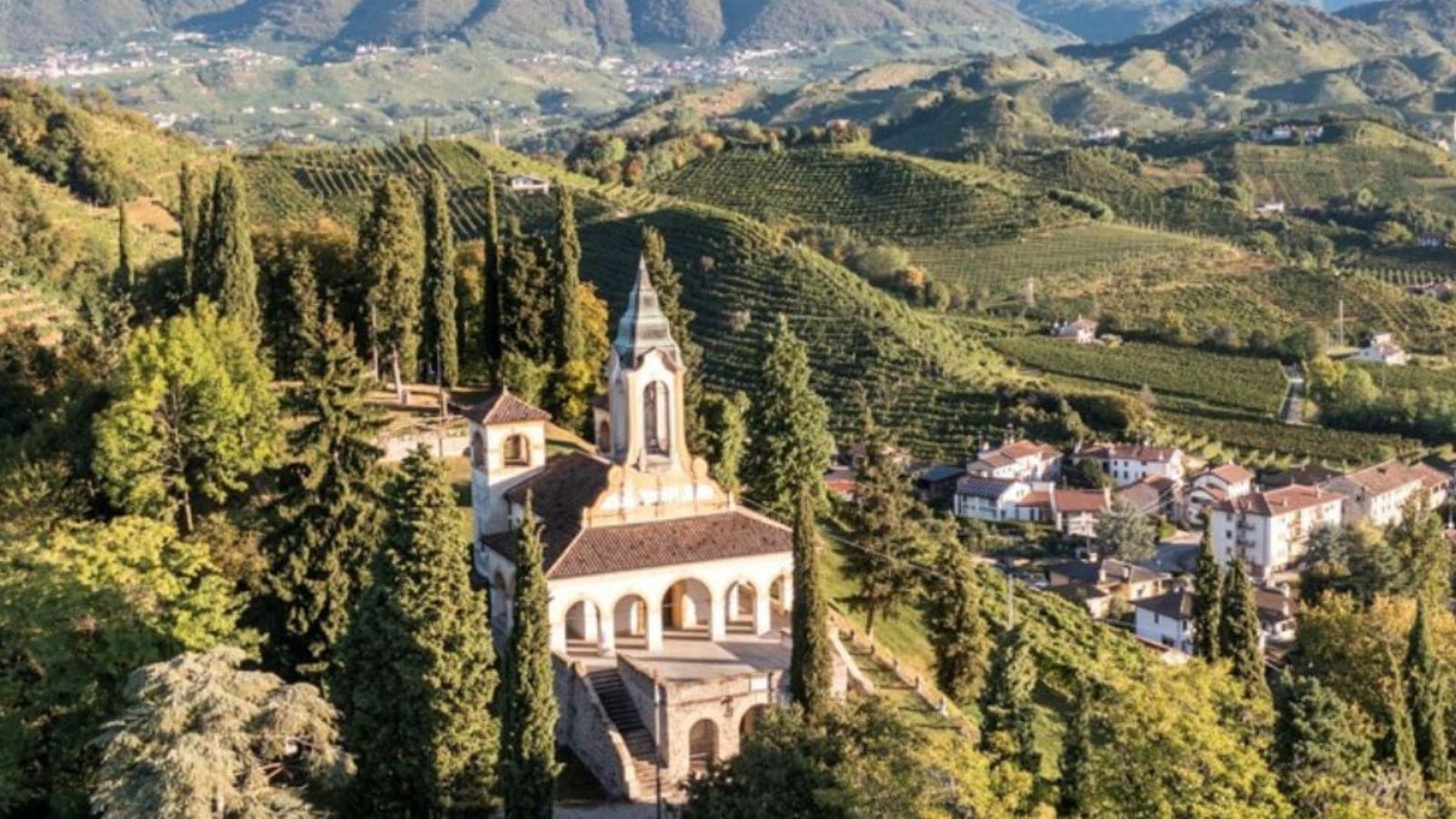

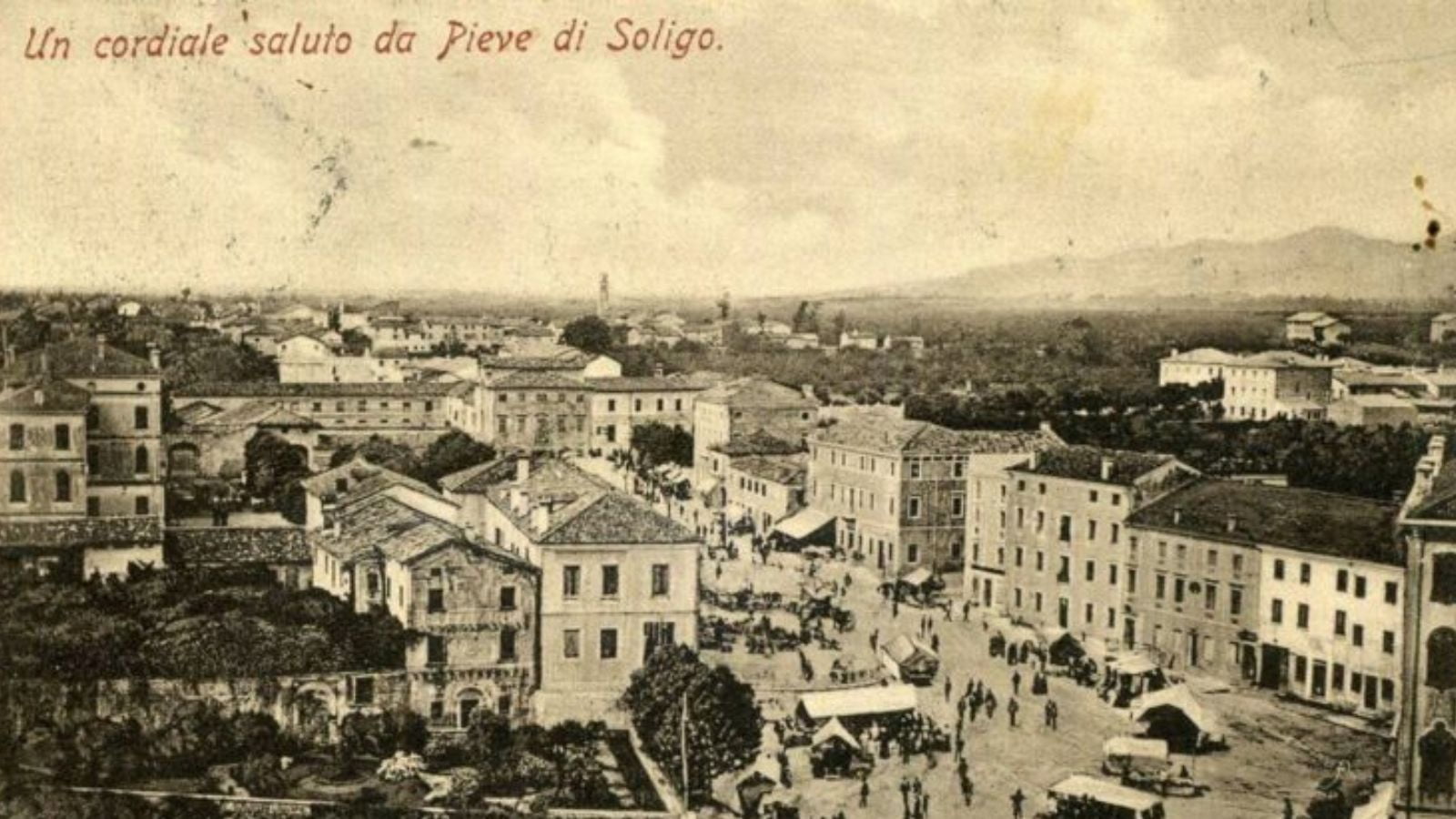

Chi visita oggi il Quartier del Piave fatica a immaginare quanto fossero vivaci, un secolo fa, i centri di Pieve di Soligo, Cison di Valmarino e Vidor. Eppure gli annuari statistici del 1922 e i documenti d’epoca restituiscono l’immagine di una realtà già strutturata, ricca di iniziative, servizi, attività economiche e culturali. Grazie al lavoro di ricerca del professor Enrico Dall’Anese, queste tre comunità tornano a vivere attraverso episodi, nomi e dettagli della quotidianità che aiutano a guardare con occhi nuovi i paesi che oggi attraversiamo quasi senza farci caso.

A Pieve di Soligo, cento anni fa, lo slancio dopo la Grande Guerra è evidente. Superata la fase di smarrimento seguita al conflitto, il paese conferma il proprio ruolo di centro di riferimento della zona, un primato già affermato nel secondo Ottocento. Accanto alle attività agricole si sono consolidate istituzioni benefiche come le Opere Pie, gli Istituti di Beneficenza Balbi Valier e la Società di mutuo soccorso fra gli operai, che sostengono le fasce più fragili della popolazione e contribuiscono alla coesione sociale.

Colpisce la presenza di ben quattro istituti di credito, segno di una vita economica dinamica. A completare il quadro troviamo un circolo polisportivo, un cinema-teatro ospitato al Patronato Careni, una biblioteca circolante comunale, agenzie di assicurazione, una tipografia – quella di Angelo Boschiero – e lo studio fotografico di Giovanni Munari, in un’epoca in cui la fotografia è ancora un servizio tutt’altro che diffuso. Due farmacie, Schiratti e Tocchetti, garantiscono l’assistenza farmaceutica. Il sabato Pieve si anima con il mercato settimanale e, una volta all’anno, con la fiera del secondo sabato di settembre.

Pieve è anche una località di villeggiatura. Nel periodo estivo e autunnale richiama numerosi ospiti, accolti da una capacità ricettiva sorprendente: gli alberghi “Leone d’oro” di Pietro Fedato, “Alla Posta” di Ettore Pavan, “Al Ponte” di Maria Casagrande, “All’Osteria Vecchia” di Giuseppe Baldo, “Al Cannone” di Francesco Stella e “Alla Stella d’Oro” di Augusta De Nardi vedova Zorzi. Attorno, una fitta costellazione di osterie, caffè, pasticcerie e rivendite di liquori – almeno una quindicina – offre punti di ritrovo a residenti e forestieri. Le bevande alla spina e le gazzose di Dorigo e Dalla Betta sono una presenza familiare sui tavoli del territorio.

La Pieve borghese e artigiana può permettersi alimenti che il mondo contadino conosce poco o per nulla. I commercianti costituiscono una categoria numerosa e influente, difficile persino da elencare per intero. Le fotografie dell’epoca, in particolare quelle del già citato Munari, mostrano una cittadinanza elegante, attenta alla moda. Operano una decina di sarti e sarte, tre negozi vendono macchine da cucire a chi confeziona i vestiti in casa, e un numero analogo di calzolai si occupa delle calzature. Nella borghesia si torna in breve a un tenore di vita elevato, come testimoniano le botteghe di oreficeria – con i nomi di Annibale Filippetto, Antonio Bottari e i Fratelli Bonfort – e gli orologiai L. Dalla Betta, E. Dalla Pace e Angelo Bellè. Per la cura della persona non mancano parrucchieri affermati, tra cui Alberto Dini, Cesare Masutti, Francesco Da Vià e Riccardo Casagrande.

L’artigianato, soprattutto nell’edilizia e nel settore del legno, è ben sviluppato. Nel tempo libero spicca la passione per la bicicletta: i negozi di Giovanni Meneghini, Oreste Penati ed Enrico Bressan fabbricano, vendono e noleggiano velocipedi, trasformando la due ruote in un simbolo di modernità e libertà.

A pochi chilometri di distanza, Cison di Valmarino vive un 1922 scandito da momenti solenni e appuntamenti comunitari. L’anno si apre con il tributo alla salma di Cesare Possamai di Gottardo, caduto in guerra e inizialmente tumulato a Gorizia, che viene riportato nel cimitero del paese. Sempre in ambito commemorativo, si tengono i funerali della maestra Maria nob. Miari, che ha dedicato quarant’anni all’insegnamento ed è stata una figura di riferimento per generazioni di alunni.

Con la primavera arriva la Festa degli alberi, una tradizione che unisce educazione civica e sensibilità ambientale. Nel cortile della scuola si inaugura la nuova bandiera; il direttore didattico Virgilio Zava invita gli scolari ad amare e coltivare le piante e, mentre i bambini intonano canti, vengono messi a dimora quattro pini. L’estate porta con sé la sagra della Madonna delle Grazie del 2 luglio, con una grande tombola che diventa punto d’incontro per l’intera valle.

Pochi giorni dopo, il 19 agosto, Cison rende omaggio alla contessa Leopolda Brandolini dei marchesi d’Adda, dama di palazzo della Regina Madre, la cui salma è accolta in forma imponente nella tomba di famiglia al castello. La nobildonna, generosa in vita, lascia anche in morte 30.000 lire per opere di beneficenza, di cui 10.000 destinate ai poveri del paese.

Le cronache di quell’anno raccontano anche la crescita delle frazioni. Il 2 settembre viene inaugurata la strada che da Rolle sale verso località Ronc, un’infrastruttura attesa che si spera possa in futuro collegarsi con la via che da Refrontolo porta al Molinetto della Croda, disegnando un itinerario di grande interesse paesaggistico. All’inaugurazione è presente il consigliere Gallon in rappresentanza del Comune, mentre il sindaco è impegnato a Tovena per l’apertura del Monumento ai Caduti, opera dello scultore Paolo Possamai di Solighetto. Qui la cerimonia assume toni particolarmente solenni: piazza Maggiore è addobbata con alberi, fronde, fiori e trofei tricolori; la messa, celebrata dall’abate di Follina padre Anacleto Milani, è accompagnata da un picchetto militare e da una folla numerosa. La Filarmonica di Cison esegue la Marcia Reale e l’Inno del Piave; il pranzo di mezzogiorno riunisce autorità e ospiti, mentre il pomeriggio è animato da cuccagna, lotteria e corse podistiche, sempre “a suon di banda”.

A Vidor, il viaggio indietro nel tempo parte dall’arte. Il 2022 ha segnato il centenario della prima fase degli affreschi di Guido Cadorin nella chiesa parrocchiale, ma la vicenda che li ha generati affonda le radici proprio nel quinquennio 1921-1926. In quegli anni il paese, uscito semidistrutto dalla guerra, si dedica dapprima alla costruzione delle prime baracche per i profughi rientrati e, subito dopo, alla riparazione della sua chiesa artistica. Una volta sistemata la struttura, la comunità pensa alla decorazione interna e affida l’incarico al giovane pittore veneziano, nato nel 1892, che in quegli anni frequenta assiduamente Vidor e ne fa una sorta di laboratorio creativo.

Cadorin è già noto per la partecipazione alla Mostra nazionale d’arte sacra di Venezia del 1920, dove aveva presentato tempere e bozzetti per decorazioni musive di chiese danneggiate dalla guerra. Quell’esperienza gli vale la commissione degli affreschi nella parrocchiale di Col San Martino, eseguiti con l’aiuto di Astolfo De Maria e Bortolo Sacchi. Nel 1921 l’incontro con l’industriale della seta Arrigo Zadra porta alla commissione degli affreschi della chiesa di Vidor: sulle superfici del soffitto compaiono la Resurrezione e l’Ascensione di Cristo, nella cappella maggiore la Sacra Famiglia, l’Adorazione dei Magi e la Crocifissione, mentre nell’abside è raffigurato il Padre Eterno. Poco dopo, nel 1924, giunge in paese anche il padre dell’artista, Vincenzo Cadorin, intagliatore ed ebanista, che per l’altare del Carmine realizza il gruppo scultoreo della Madonna del Carmine con San Simone Stock e Santa Teresa.

Nel 1923 Guido Cadorin riceve poi l’incarico di decorare villa Zadra. Per questo lavoro sceglie come collaboratore il pittore-decoratore Giovanni Zanzotto, padre del futuro poeta Andrea, originario di Pieve di Soligo. Gli affreschi e gli sgraffiti della villa, secondo il critico De Guttry, formano una decorazione ricchissima che parte dalla lezione veronesiana per intrecciarsi con soluzioni secessioniste, sempre tenute insieme da una rigorosa costruzione geometrica. Proprio grazie a quest’opera l’artista viene citato nell’enciclopedia Treccani.

A Vidor il suo impegno prosegue nella chiesa-monumento ai caduti, inaugurata nel 1925, dove realizza una pala con la Deposizione e i santi Rocco, Sebastiano e Stefano. L’opera verrà trafugata nel 1986 e sostituita dal Martirio di San Sebastiano dipinto da Alfonso De Sordo. Cadorin si spegne a Venezia nel 1976, lasciando a Vidor un patrimonio artistico che ancora oggi contribuisce a definire il volto del paese.

Le storie di Pieve di Soligo, Cison di Valmarino e Vidor nel 1922, ricostruite da Enrico Dall’Anese e Debora Donadel per Eventivenetando, restituiscono l’immagine di un territorio che, pur segnato dalla guerra, sta ritrovando energia, fiducia e capacità progettuale. Camminare oggi per queste vie, entrare nelle chiese, soffermarsi nei centri storici o lungo le nuove strade di collegamento permette di riconoscere ancora le tracce di quel passato: nomi, luoghi e vicende che fanno da filo rosso tra la vita di un secolo fa e la quotidianità del presente.

(Autore: Redazione di Qdpnews.it)

(Foto: archivio qdpnews.it )

(Articolo e foto di proprietà di Dplay Srl)

#Qdpnews.it riproduzione riservata